这个超长假期,中国文旅热度不仅火遍国内,更引来了欧洲《现代外交》、路透社、美国“旅行和旅游世界”网站等外媒的“集体追更”——从“高品质出行范式”到“全球数字化转型方案”,再到“鲜明的国际化趋势”,外媒眼中的中国文旅亮点, 焕新”,智慧文旅正让“中国游”成为全球游客的心头好。

入境“智慧破冰”

语言、支付全打通,外国游客直呼“太贴心”

美国“旅行和旅游世界”网站关注到“中国文旅吸引大量入境游客”,而让外国游客“敢来、愿来、玩得爽”的第一步,就是智慧服务打破“体验壁垒”。

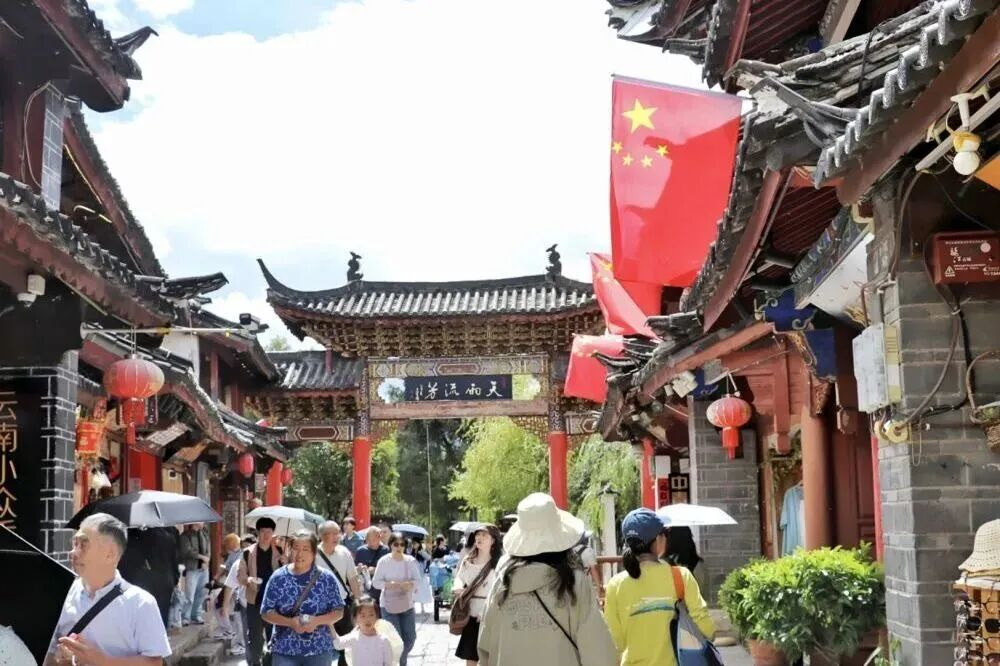

在西安咸阳国际机场,落地就能看到多语言智慧服务终端:英文、日文、韩文界面一键切换,不仅能查景区路线,还能直接预约“机场到市区的网约车”,甚至能生成“带翻译的景点地址卡片”;在丽江古城,街头的“跨境支付指引牌”随处可见,支付宝、微信支持17种外币直接结算;更贴心的是“入境游客智慧服务包”,通过文旅部小程序就能领取,包含多语言景区地图、紧急求助电话、本土美食推荐,连“如何用手机扫码骑共享单车”都有图文教程,不少外国游客感慨,“中国把‘方便’做到了细节里”。

这些看似简单的智慧服务,实则是“以游客为中心”的精准落地——用技术消除语言、支付、信息差的障碍,让“国际化”不再是口号,而是触手可及的舒适体验。

景区“智慧焕新”

特色文化+科技,让外媒点赞“中国方案”

路透社提到“中国数字平台为全球旅游转型提供借鉴”,而景区里的“智慧+特色”融合,正是这一方案的生动体现。今年假期,越来越多景区用智慧技术让本土文化“活”起来,既留住了中国味,又吸引了全球目光。

在陕西历史博物馆秦汉馆的VR体验区内,戴上头显,仿佛穿越时空“一步入画”。在12K超清光影的加持下,唐墓壁画《马球图》《狩猎出行图》《客使图》中,唐长安的市井喧嚣与宫廷华美,扑面而来;在桂林阳朔,“智慧竹筏”系统让漓江上的游览更有序:游客通过小程序预约竹筏时段,电子屏实时显示“当前排队人数”,竹筏上的GPS定位还能确保安全;就连小众的福建土楼,也靠“AI语音导览”圈粉——支持8种语言讲解,还能根据游客停留时间推荐“土楼居民家的客家菜”,让入境游客不仅能看建筑,还能深度体验客家文化。

这些景区的智慧操作,不是用科技“替代”文化,而是用科技“激活”文化——让外国游客能看懂、爱上中国特色,这正是中国文旅国际化的核心竞争力。

出行“智慧提效”

铁路+数字平台联动,撑起“消费活力”

欧洲《现代外交》说“假期出行热度是消费者信心的风向标”,而撑起这波“出行热”的,是从铁路到数字平台的全链条智慧保障。

铁路方面,12306的“智能运力调配”让假期超6亿人次的出行更顺畅:根据实时购票数据,系统会动态加开“高峰线列车”,比如北京到上海的高铁,在假期前三天加开了28列;“电子客票+刷脸进站”更是省时省力。

数字平台则让“出行”和“消费”无缝衔接:美团的“景区周边服务圈”,能根据游客位置推荐“500米内的老字号餐厅”“1公里内的特色民宿”,还能一键预约“景区+餐厅”套餐;携程的“AI消费推荐”,会根据“亲子家庭”“年轻情侣”等标签,推荐本土特产——比如给带孩子的家庭推“非遗手作体验”,给情侣推“浪漫夜景打卡地”,数据显示,假期里通过数字平台预订“景区+消费”套餐的用户,比去年增长了67%。

这种“智慧联动”不仅让游客玩得舒心,更释放了消费潜能,正如《现代外交》所言,“中国节日出行潮为旅游、住宿、餐饮注入增长动能”,而智慧技术正是这股动能的“加速器”。

这个假期,外媒看到的不只是“热闹的出行潮”,更是中国文旅“用智慧破局、用特色圈粉”的硬实力——从入境服务的“无障碍”,到景区体验的“有深度”,再到出行消费的“全联动”,智慧文旅正在把“中国游”变成全球文旅的“标杆案例”。

小游票务管理系统为综合景区、主题乐园、游乐场、剧院场馆等旅游企业提供简单、智能、开放的数字化解决方案,打通景区门票、餐饮、民宿、娱乐、零售等多元化业态的子系统和支付结算体系,解决多产品、多商户、多渠道销售数据无法统一归集、统一结算的问题。帮助景区搭建全流程票务管理、全渠道分销管理、全业态二消管理、全自动资金管理、全方位风险管控五大数字化管理体系,统一信息流和资金流,帮助文旅企业全维度管控景区经营数据。